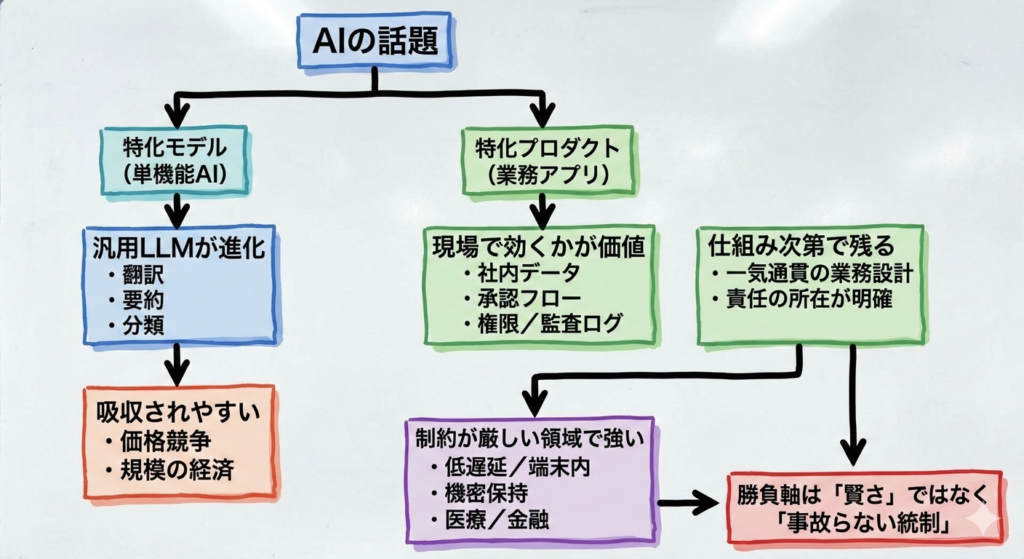

「特化AI」と言われるとき、まず切り分けて考えたいのは モデル と プロダクト です。ここを混ぜると、議論が噛み合わなくなります。

特化モデルは、汎用LLMに吸収されやすい

翻訳専用・要約専用・分類専用のような単機能の「特化モデル」は、汎用LLMが高性能化するほど吸収されやすくなります。汎用モデルが同等以上の品質を出せるなら、ユーザーが別サービスを使う理由は薄れ、価格競争にも巻き込まれます。加えて、モデル開発は提供者側で規模の経済が効きやすく、結果として「大きいところに集約される」力学が働きます。

価値を生むのは、モデルではなく業務に落ちたプロダクト

業務で本当に価値を生むのはモデル単体ではなく、業務の形に落とし込まれたプロダクトです。現場で効くかどうかは、モデルの賢さだけで決まりません。

- ① 社内データ(履歴・ルール・成功失敗ログ)をどう扱うか

- ② 入力 → 確認 → 承認 → 記録の導線をどう設計するか

- ③ 例外処理、権限、監査ログをどう担保するか

ここが弱いと、どれだけ賢いAIでも「怖くて使えない」「手戻りが増える」で終わります。たとえば見積作成なら、過去の単価・値引き理由・決裁条件を参照でき、誰がどこを修正したかが残り、最終責任者の承認まで一気通貫になって初めて武器になります。文章が上手いだけでは、業務は回りません。

特化が強くなるのは「制約が厳しい」領域

特化が効きやすいのは、制約が厳しい領域です。低遅延、端末内処理、極端な低コスト運用、機密保持が強い環境、医療・金融のように説明責任と監査が必須な領域では、純粋な性能差よりも「統制できるか」が勝負になります。言い換えると、賢さで競争するより、事故らない仕組みで差を作るほうが強い、ということです。

それでも特化プロダクトが安泰とは限らない

ただし、特化プロダクトも放っておけば安泰ではありません。生成AIによって、UIやワークフローの雛形は短時間で量産できるようになり、競合は増え、自製する会社もおおくなります。わざわざ購入しないで済んでしまうことも増えるでしょう。

- データが継続的に溜まり、改善が回るか

- 例外対応の責任分界が明確か

- 既存システム(会計・CRM・在庫など)と連携し、二重入力を消せるか

- 現場が迷わず使える画面と手順になっているか